卢曼卡片盒与知识组织

知识组织从来都不是知识管理的低阶层面,反而是知识管理的一个核心步骤 1。知识的创新过程,实际是一个将知识单元重组的过程 2。因此,知识管理的主要任务,是将各类信息源中的知识单元提取出来,然后将这些知识单元有序化、系统化,提高知识使用者的检索效率。这样,知识使用者就能在检索到的知识单元的基础上,通过对这些知识单元的重组,实现知识的创新。这里做一个简单的比喻,知识管理就好比把别人送给我们的乐高拼图拆成一个个小零件,分类存放好备用。当我们需要制作自己的拼图时,再从自己的拼图仓库中按需选用零件,从而快速搭建自己理想中的拼图。所以,当我们讨论任何“笔记方法”的时候,首先需要关注的是它的组织方式,因为组织方式直接关乎查找笔记的效率,从而间接影响后续的知识创新。

如果从知识组织方式来审视卢曼的卡片笔记法,其核心的组织方法有两个。一是给每张卡片进行编码,二是创建索引卡片。

卢曼的编码

先看卢曼的编码。

在卢曼的时代,特别是当时没有计算机的信息组织场景,卢曼的编码一定程度上起着当今图书馆索书号的作用——因为每篇笔记的编码是独一无二的,就好比每篇笔记的住址,卢曼可以凭借编码快速定位纸制笔记的存放位置。这对于卡片的后续利用非常重要,毕竟如果无法快速找到笔记,也就无法利用笔记发展新想法了。

其次,卢曼编码也是一个基于内容的检索标识——如果新笔记与已有某篇笔记相关,卢曼会将新笔记放在已有笔记后面,并在原笔记编码的基础上赋予新笔记编码(比如原笔记是 1a,新笔记就是 1a1)。这就使得编码在许多情况下会自发形成一个主题树,比如 1a 编码打头的笔记大多关于 a 主题,2a 编码打头的笔记多数是与 b 主题相关。

但是,卢曼编码的问题也正在于此。

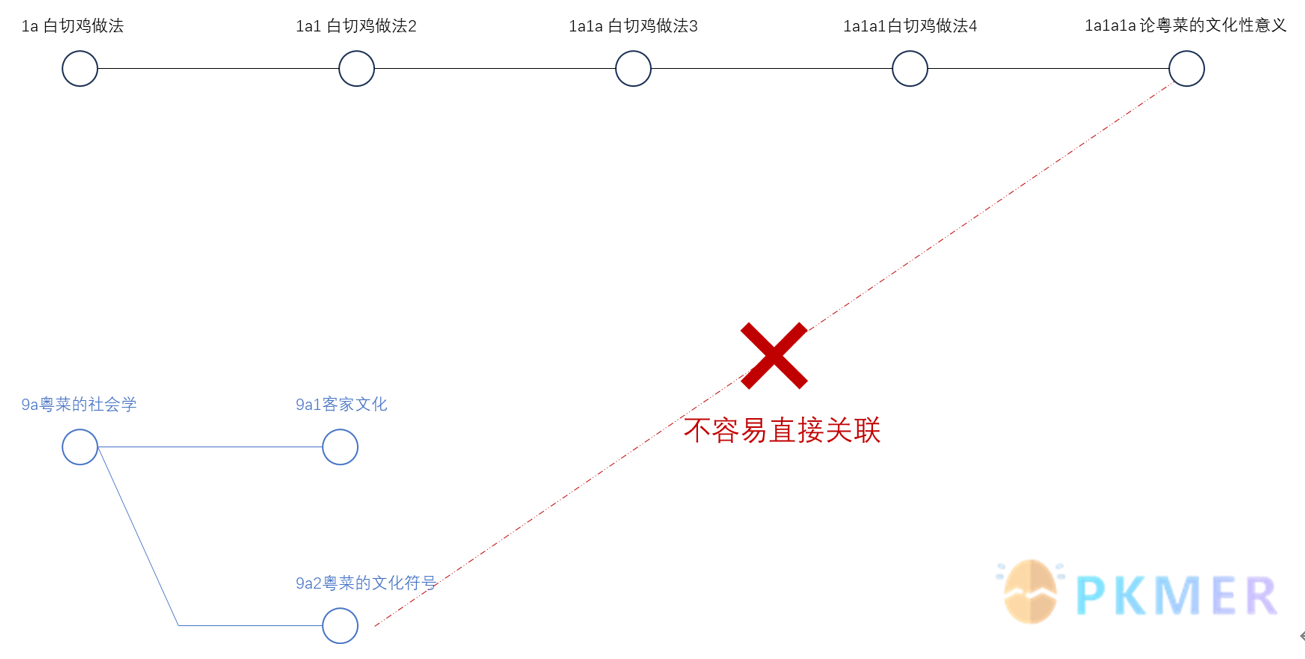

由于编码规则里只指明了“相关的笔记放在原有笔记后面”,但并没有指明是什么意义上的相关,因此卢曼编码并不能确保主题树一定能自发形成。举个例子,比如 1a 笔记写的是“白切鸡的做法”,1a1 笔记写的是“白切鸡的做法 2”,1a1a 笔记写的是“白切鸡的做法 3”……如果哪天我在写“白切鸡的做法 n”时突然联想到“论粤菜的文化性意义”,然后给“论粤菜的文化性意义”这篇笔记编了个 1a1…1a 这样的编码。这样的编码在当我们在找白切鸡做法相关笔记时自然不成问题,因为 1a 这个系列记录了很多白切鸡做法相关的笔记,我们自然可以从 1a 切入进行寻找。但是,当我们想写一篇关于粤菜的社会学论文,就很有可能找不到“论粤菜的文化性意义”这篇笔记了。因为当我们写论文、找资料的时候,基本会从“广东客家文化”或者“粤菜的文化符号”之类的编码树开始找起,而不会从“白切鸡的做法”这个编码树进行切入。

索引卡片

为了解决这个问题,卢曼在卡片盒中创建了索引卡片——每张索引卡片对应一个主题,卢曼会把与该主题相关的笔记登记在相应的索引卡片上。这样,当后续需要使用某个主题的笔记时,只需要找到相应的索引卡片就能找到这个主题的入口,从而找到与该主题相关的一系列笔记。

从知识组织的视角来看,索引卡片才是卢曼卡片盒的核心组织方法,在一定程度上保证了卡片盒的检索效率。索引卡片之所以能够保证检索效率,实际是因为索引卡片背后的理论根源于图书馆中的主题目录。所谓主题目录指的是按照文献内容和题材组织起来的目录,它表明了当前题材下有些什么文献,可以让读者能够基于所需题材查找文献的需求 3。在非计算机时代的图书馆,正是凭借着一张张主题目录(以及分类目录、著者目录等),才使得读者能从浩如烟海的文献中找到自己所需的内容。

非严谨化组织的缺陷

有了索引卡片弥补编码的缺陷,卢曼的卡片盒就是一个良好的方法了吗?我认为这个问题得分两方面来看。

对于笔记数量不多的用户来说,有编码和索引的卡片盒确实已经是一个足够使用的笔记组织方法。其实对于笔记数量不多情况来说,选什么方法差异都不大——因为各种方法在检索效率上并没有太多区别。假设我们总共就只有百来篇、几百篇笔记,无论我们是使用文件夹、还是使用标签、还是使用全文检索,抑或卡片盒,我们都能较为简单快捷地找到所需内容。只要能较为高效便捷地找到自己所需的笔记,那么我们就能通过重读、重新思考这些笔记,从而在这些笔记的基础上产生新的想法。在这种情景下,某种程度上来说可能专业的组织方法还不如卡片法,因为专业的方法并不能带来检索效率的太大提升,反而徒增用户的学习成本。

但是,对于笔记数量很多的用户来说,卡片盒的检索效率就有待商榷了。

我曾经用卡片盒记录了四千余篇笔记,但在使用过程中发现了以下两个问题,最后不得不放弃卡片盒。首先,在“知识单元”的控制上,卡片盒虽然一直在强调“知识原子化”、“一篇笔记只写一个观点”,但其并未给出“原子化”,或者说什么叫“一个观点”给出一个具有操作性的定义。很多读者在实践的时候基本是随心所欲地创建笔记,而不去考虑相似内容是否已经在卡片盒内记录过。这样会导致自己的卡片盒内会有大量重复记录的内容,这就影响了后期对笔记的应用——毕竟谁也不想在卡片盒内查找某一主题内容时,看到的是几十篇内容相似的笔记。

当然,有的读者可能会认为这不是有索引卡片吗,凭借索引卡片我们应该能快速发现当前内容是否在卡片盒内记录过。但可惜的是,卢曼本身就非文献组织的专业学者,而当下的卡片盒教程也并未对如何做好索引卡片给出具体的操作指导。这就使得很多读者只能是“照猫画虎”,做出来的索引卡片与严谨的主题目录相去甚远 ,自然难以保证在大规模笔记数量下的检索效率。

可能有人会认为,无非就是记录重复和找得慢一些,这和想法创新有什么关系?哪怕找得慢、找不全,不也是能凭借找到的内容去创造一些新的内容?但我认为,这两个问题对于知识创新的影响是很大的。

首先是找得慢。找得慢意味着我们需要花费更多的时间和精力在查找所需内容这一步骤上。前期这种过高的精力投入一定程度上会降低我们后续在创造这方面投入的精力。相信大家都有过这样的经历,当我们一时思绪翻涌,想写点什么的时候,突然发现忘了某个素材的具体内容了。当我们费了九牛二虎之力终于找到所需内容的时候,我们创作的思绪早就不翼而飞了。

其次是找不全。这点对于创新的影响则是致命的。所谓创新,就是要创造不曾被别人发现的新观点、新内容。我们构建个人知识库,就是希望将过去我们看到的观点记录下来。当我们发现知识库中没有某个观点时,就意味着这个观点可能也不曾为大众所知,这样我们就能判断这个观点可能是一个新的观点。而我们如何知道当前观点是否存在于我们的知识库中呢?方法很简单,就是检索。因此,当我们无法很好地检索到某个主题的所有内容时,我们就容易把一些早已存在的想法当作创新。这对于学生、科研工作者以及凭借创意工作的用户来说,是非常致命的。

再谈基于笔记方法的知识创新

很多时候,人们一谈知识管理、一谈笔记方法,就喜欢谈论笔记方法如何赋能自己的学习、工作,如何借用笔记方法来高效创新,并把卢曼一生的十几本著作当作这种观点的背书。但我认为这实际上是本末倒置了。卢曼一生之所以能富有成果,那更多是因为他孜孜不倦的阅读和思考,卡片盒起到的只是一种辅助作用。如果谈知识创新只谈卡片盒、只谈各种笔记方法,而忽视了方法背后那些看不到的努力阅读与努力思考,无异于南辕北辙。

实际上,回顾知识组织过去三十余年的研究成果,少有论文从实证数据的角度论证了笔记组织方法于个人成果产出间的因果联系,而更多地是在探讨各种组织方法间的检索效率差异以及如何在这些方法的基础上更好地实现知识有序化,以促进知识的推理。所以,我们不能想当然地认为笔记方法能直接带来丰富的知识创新,更多时候笔记方法的作用在于提升笔记的检索效率,让我们需要创作时能高效快速地找到相关素材,并将知识点的联系可视化、聚象化,从而一定程度上辅助我们思考。

因此,我们应该从检索效率的角度出发去选择我们合适的笔记组织方法。诚然,卢曼一生著作丰富,但他并不是信息文献管理领域的专家,卡片盒也并未在图书馆学近百年实践中脱颖而出,可见卡片盒在海量知识的组织上效果并不优秀。如果我们只凭卢曼的丰富成果来给卡片盒背书,认为这种方法就优越于图书馆学中严谨的知识组织方法,那就落入了诉诸权威的谬误。

尾声

说到这里该说的也说完了。关于知识管理,核心还是多看多读多思考,在考虑笔记数量的基础上选择一种检索效率不错但也相对容易上手的笔记方法。如果自己的笔记数量上去了、现有的方法检索效率降低了,那就进一步向图书馆学习,学习更为严谨的组织方法。不要抱着“磨刀不误砍柴工”的想法掉入钻研“笔记方法”的怪圈,实际上该磨的刀是我们的大脑,而不是什么工作流、笔记方法和笔记软件。

当然,如果你确实对如何组织海量知识这个话题感兴趣,那么钻研方法也无可厚非,图书馆学的大门随时为你敞开。你可以在图书馆学百余年的历史中,仔细对比各类图书馆学家提出的方法差异,也可以联合当下的知识表示技术为知识单元的自动推理贡献自己的所思所想。

Footnotes

讨论

若阁下有独到的见解或新颖的想法,诚邀您在文章下方留言,与大家共同探讨。

反馈交流

其他渠道

版权声明

版权声明:所有 PKMer 文章如果需要转载,请附上原文出处链接。