个人战略视角看PKM:个人知识管理的4个反思

大家好,我是用卡片笔记法的猫叔。你是否也曾有过这样的经历:收藏了海量的文章,记录了无数的笔记,但它们静静地躺在你的笔记软件里,再也没有被打开过第二次?

就在半年前,我还是一个用了两年 Obsidian 却感觉收效甚微的用户。我们常常陷入一个怪圈:痴迷于打造完美的系统,却发现这个系统并未真正驱动我们前进。这个困扰促使我进行了一次深度的复盘。

今天,我想分享的不是另一个“绝妙的笔记方法”或“神奇的工具”,而是一个视角的转变:我们真正的痛点或许并非知识管理本身,而是其背后“个人战略”的缺失。这是我近半年的实践经验总结,主打一个真实。

这篇文章特别适合两类朋友:

- 刚接触笔记工具,希望从一开始就建立正确理念的初学者。

- 笔记已经碎片化,感觉努力没有回报,期望优化自己工作流的实践者。

本文约3000字,希望对你有启发。

反思一:你的知识管理,服务于哪个更大的系统?

我们热衷于讨论各种系统:时间管理系统(GTD)、刻意练习系统、个人知识管理系统(PKM)……但我们很少思考,这些独立的系统共同构成了什么?

我认为,它们共同构成了一个更大的母系统——“个人成长系统”。

而这个成长系统的所有努力,本质上都服务于一个更根本的目标——我们的**“个人战略”**。这个战略的核心,源自一个最容易被我们忽略的起点:个人愿望系统。

反思结论: 在钻研任何方法论之前,我们必须优先审视和研究我们的“个人愿望系统”。你究竟想成为谁?你想在哪个领域成为专家?如果这个源头是模糊的,那么所有的努力都可能只是在原地打转。

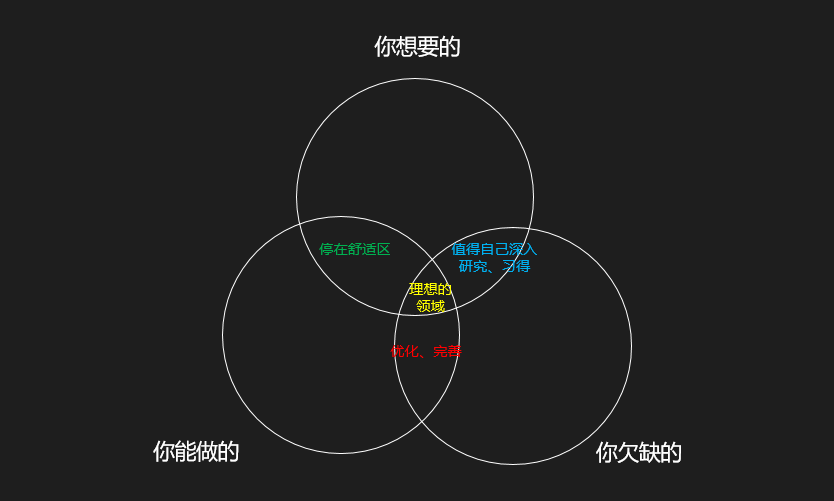

反思二:你在哪里?——用“三环图”看清自己的战略位置

为了让“个人战略”不那么空洞,我们可以用一个简单的“三环图”模型来定位自己,明确知识管理的主攻方向。

这三个环分别代表:

- 你想要的: 你的兴趣、你关注的主题。

- 你能做的: 你目前拥有的技能和知识。

- 你欠缺的: 为了实现目标,你还需要补充的能力。

它们的交集对我们有着重要的启示:

- 绿色区域(想要 & 能做):舒适区。 过去的我就停留在这里,记录了大量看似相关的笔记,但因为缺乏挑战和明确的目标,这些笔记从未被真正激活。

- 蓝色区域(想要 & 欠缺):值得深入研究的领域。 例如,我最近对心理学很感兴趣,但它还不是我的能力圈。这是我需要系统性学习和投入的方向。

- 黄色区域(想要 & 能做 & 欠缺):理想的成长领域。 这是最值得投入的“黄金区域”。在这里,你既有热情,又有一定的基础,同时明确知道自己的不足。比如认知升级、育儿辅导等,对我来说就属于这个领域。

反思结论: 我们需要不断地用这个模型审视自己,确保我们的知识管理行为,是聚焦在“理想的成长领域”和“值得深入研究的领域”,而不是停留在舒适区。

反思三:别造航母,先造小船——盖尔定律与笔记方法

很多人的知识管理系统之所以失败,是因为它从一开始就过于复杂。这里我想引用一个重要的定律——盖尔定律(Gall’s Law)。

一个切实可行的复杂系统,势必是从一个切实可行的简单系统发展而来的。从头开始设计的复杂系统,根本不切实可行。

每个人的笔记方法最终都是独特的。我们的任务不是去复制一个完美的系统,而是快速尝试,找到一个属于自己的、最简单的原型,然后在这个基础上逐步完善它。

反思结论: 如果你当前的笔记方法长期无效,不要再修修补补了。回归原点,从一个能跑通的、最简单的系统重新开始。

反思四:真正的障碍——这不是工具问题,而是行为设计问题

当我们发现笔记方法无效时,原因无非两个:

- 这个方法真的不适合你。

- 你的行为设计和习惯打造没有到位。

对于第二种情况,我们可以借助一个强大的底层模型来分析——福格行为模型(Fogg Behavior Model)。

该模型指出,一个行为(Behavior)的发生,需要三个要素同时满足:动机(Motivation)、能力(Ability)和提示(Prompt)。

在知识管理中,我们常常忽略了对“动机”的深度剖析。这里的动机,不是“我想做知识管理”这种模糊的愿望,而是更深层次的、驱动我们记录和学习每一条知识的内在动力。

为了避免陷入“为记笔记而记笔记”的陷阱,我们必须纠正一个偏差:不要追求完美的笔记,而要追求“有用”和“可行动”的笔记。

1. 什么是“有用”?

“有用”不是指信息本身的价值,而是指它能否促成一个你可执行的行为或决策。

以往,我们看到一段精彩的话,觉得“未来可能有价值”,于是就收藏了。但“未来的自己”到底需要什么?我们并不知道。

因此,“有用”的本质不是问“这个笔记有没有用”,而是问:

“这个知识,为谁、在何时、能解决什么问题?”

2. 什么是“可行动”?

“可行动”意味着知识能直接或间接地与你的目标、任务(Todo)产生关联。

基于此,我提炼出一条黄金准则。在记录任何知识前,都问自己:

这个知识,能否帮助我更快、更准、更轻松地采取下一步行动?

这里的“行动”是广义的,它可以是:

- 洞察事物本质

- 实现认知升级

- 做出更聪明的决策

- 提升沟通技巧

- 为自己的文章或论文增加案例或数据等

如果一条笔记,不指向你自身的任何行为或改变,并且是以无框架、碎片化的形态存在的,那么它就是无效的——本质上,你只是在囤积无用信息。

解决方案:给自己发“提示词(Prompt)”,激活未来的知识

有趣的是,福格行为模型中的“Prompt”,就是我们现在常说的给 AI 的“提示词”。我们每天给 AI 发无数提示词,却忘了给自己发。

为了让那些“未来可能有用”的知识更容易被激活,我们可以设计一个系统,给自己发送三种“提示词”:

-

问题导向清单: 建立一个你长期关注的核心问题清单(例如:“如何提高工作效率?”“如何写出更有说服力的PPT?”)。每当记录笔记时,思考它是否能关联到清单中的某个问题。

-

情景回顾提示: 为笔记打上情景标签,在特定情景下触发回顾。

-

举例1: 每周日,回顾一次带 #职业发展 标签的笔记。

-

举例2: 每次写PPT前,筛选并查看 #PPT表达学 标签的笔记。

-

-

行动状态标签: 用标签来管理知识的生命周期。

-

#待验证: 这个方法我还没试过。

-

#已实践: 我已经用过,效果是……

-

#可分享: 这个知识点我可以清晰地讲给别人听。

-

#需简化: 内容太复杂,需要拆解成更小的步骤。

-

将这三种“提示词”融入你的笔记工作流,你的知识库就不再是一个信息坟场,而是一个能与未来的你持续对话的动态系统。

结论:构建一个驱动改变的新流程

让我们一起回顾一下这篇文章的核心旅程。我们从一个普遍的痛点出发——笔记沉睡,努力白费——并得出了一个核心诊断:问题不在工具,而在我们缺乏一个清晰的个人战略来引领我们的知识管理行为。

为了将你的PKM从一个被动的“信息仓库”转变为一个主动的“成长引擎”,我们共同探索了一条清晰的路径:

-

明确你的“个人战略”。我们首先要将个人知识管理(PKM)置于其应在的位置——它是服务于你“个人成长系统”的子系统,而这个成长系统的最终目标,是由你的“个人愿望系统”来定义的。在投入任何精力前,先问自己:这一切是为了实现什么长远目标?

-

找到你的“主攻方向”。通过“你想要的、你能做的、你欠缺的”三环图模型,我们学会了如何审视自身,找到那个最值得投入精力的“理想成长领域”。这能确保你的每一次学习和记录,都聚焦于能产生最大价值的地方,避免在舒适区里无效徘徊。

-

用“行为设计”破解执行难题。我们认识到,知识管理的失败本质上是行为设计的失败。通过福格行为模型(B=MAP),我们将问题拆解为动机、能力和提示。核心在于重塑“动机”——我们记笔记的目的,不应是追求完美,而是追求 “有用”与“可行动”。

-

用“黄金准则”筛选信息。为了让“有用”和“可行动”不再是模糊的概念,我们提炼出了一条黄金准则:“这个知识,能否帮助我更快、更准、更轻松地采取下一步行动?” 这个准则像一个过滤器,帮助我们从源头上确保流入知识库的信息都是高价值的。

-

给自己发送三种“提示词”。我们解决了最关键的一环——如何让知识在未来真正被激活。通过设计问题导向清单、情景回顾提示和行动状态标签这三种“Prompt”,我们建立了一个能与未来的自己有效对话的系统,让知识在最需要它的时候自动出现。

最终,我们构建的不仅仅是一个笔记方法,而是一个全新的、由战略驱动的闭环流程:从愿望出发,用动机筛选,以问题为牵引记录,最终驱动行为的改变。

希望这套从战略到战术的完整思考,能帮助你跳出“工具内卷”的陷阱,构建一个真正能服务于你个人成长、让你的努力都能被看见和激活的知识管理系统。

下一步想研究和交流的话题:

- 打造第二大脑与第三大脑,两者的差异及为什么要分开建立。

感谢阅读。我是用卡片笔记法的猫叔(b站名),下次分享再见!

(全文完)

讨论

若阁下有独到的见解或新颖的想法,诚邀您在文章下方留言,与大家共同探讨。

反馈交流

其他渠道

版权声明

版权声明:所有 PKMer 文章如果需要转载,请附上原文出处链接。